2025/4/1から JASTI 運用開始

2025年3月26日、経済産業省は繊維産業の監査要求事項 ・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry(JASTI)」を策定、同年4月1日から運用が開始されました。

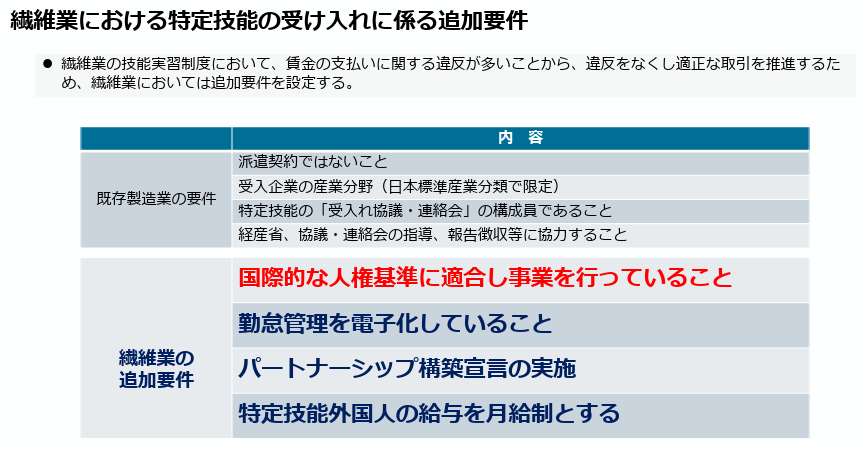

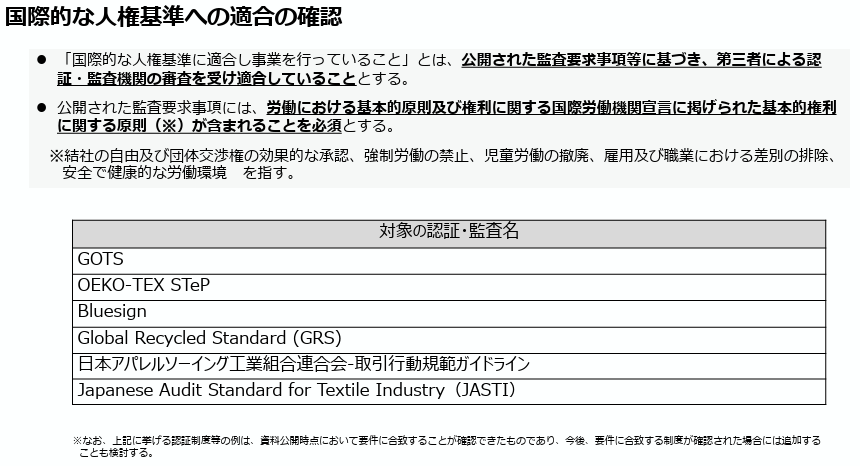

繊維業に属する事業者が特定技能外国人を受け入れる際の4つの追加要件(下図参照:出典経済産業省HP)の1つとして、「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」が課されていますが、JASTIは、この追加要件への適合を確認するための対象となる認証・監査の1つとして追加されたものです(他の認証・監査については下記参照)。

*2025/5/14時点(出典:経済産業省)

JASTI策定の考え方

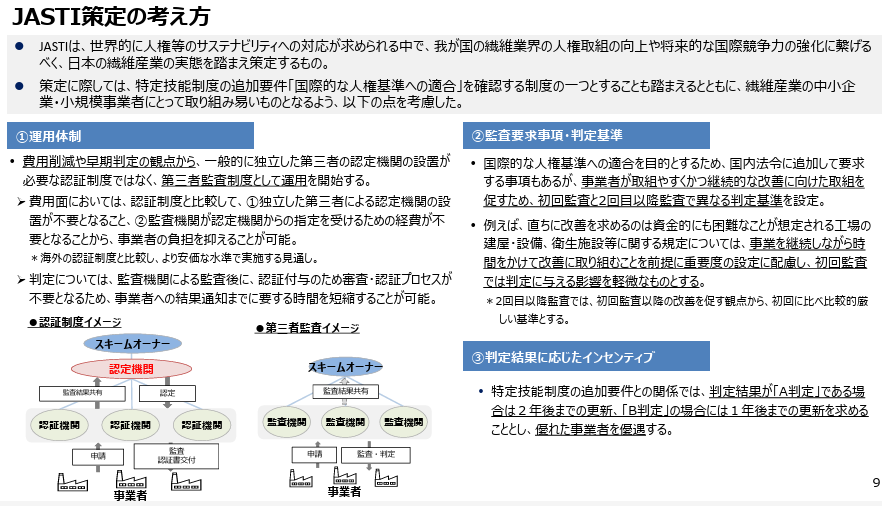

JASTI策定の基本的な考え方として、経済産業省は大きく次の2点を示しています。

1.JASTIは、世界的に人権等のサステナビリティへの対応が求められる中で、我が国の繊維業界の人権取組の向上や将来的な国際競争力の強化に繋げるべく、日本の繊維産業の実態を踏まえ策定するもの。

2.策定に際しては、特定技能制度の追加要件「国際的な人権基準への適合」を確認する制度の一つとすることも踏まえるとともに、繊維産業の中小企業・小規模事業者にとって取り組み易いものとなるよう、次の3点を考慮。

①運用体制・・・費用削減や早期判定の観点から、一般的に独立した第三者の認定機関の設置が必要な認証制度ではなく、第三者監査制度として運用を開始する。

つまり、JASTI監査を受ける事業者には、比較的中小企業・小規模事業者が多いことを踏まえて一般的に費用面での負担が少なく、かつ、認証制度の場合に必要な認定機関が不要で監査結果が比較的早く判明する監査という制度としたということです。

②監査要求事項・判定基準・・・国際的な人権基準への適合を目的とするため、国内法令に追加して要求する事項もあるが、事業者が取組やすくかつ継続的な改善に向けた取組を促すため、初回監査と2回目以降監査で異なる判定基準を設定。つまり、初回監査に限り本来の判定基準である2回目以降監査の基準を緩和した基準で判定を行ってくれるということですが、逆にいえば、「A判定」もしくは「B判定」であったとしても、初回の甘い基準だったからその判定結果となったのであって、本来の2回目以降監査の基準ならより低い判定(場合によっては「判定なし」)となった可能性もあることから、継続的に国際的な人権基準への適合を図っていくことが必要となります。

③判定結果に応じたインセンティブ

監査の結果は、「A判定」「B判定」「判定なし」で示されます。このうち「A判定」となった場合は2年後までに更新すればよく、「B判定」の1年後までの更新よりも1年長く国際的な人権基準への適合ができていると認められます。このため、「B判定」よりは「A判定」を目指そうというインセンティブが働きやすくなる制度設計となっています。

JASTI運営体制

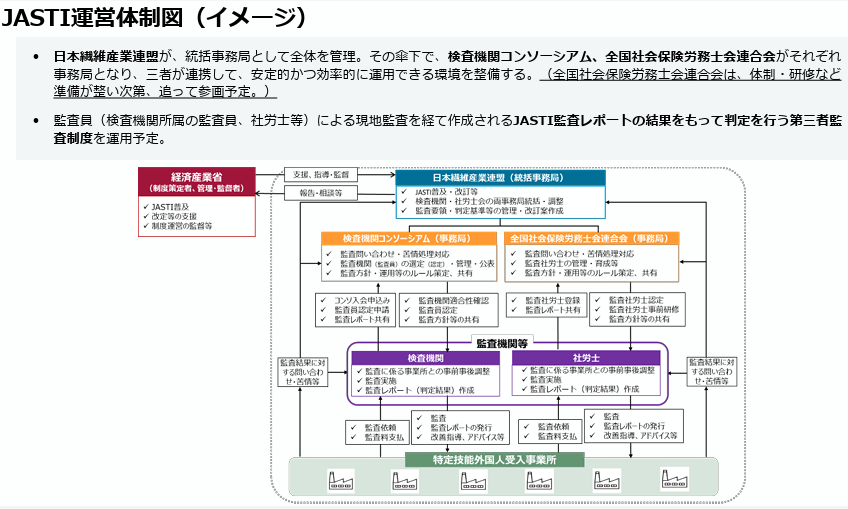

1.日本繊維産業連盟が、統括事務局として全体を管理。その傘下で、検査機関コンソーシアム、全国社会保険労務士会連合会がそれぞれ事務局となり、三者が連携して、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備する体制となっています。なお、全国社会保険労務士会連合会は、体制・研修など準備が整い次第、追って参画予定であり、2025/5/14現在は検査機関コンソーシアムのみで監査を実施しています。

2.監査員(検査機関所属の監査員、社労士等)による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもって判定を行う第三者監査制度を運用予定。

JASTI監査判定基準

JASTIの監査要求事項項目は全部で84項目あります。この84項目を9つの大項目に分類すると次のような項目数となります。

強制労働9項目 / 児童労働6項目 / 差別・ハラスメント9項目 / 結社の自由・団体交渉権2項目 / 労働安全衛生22項目 / 雇用及び福利厚生15項目 / 賃金8項目 / デューディリジェンス7項目 / 外国人労働者6項目

国際的な人権基準に適合しているか、適合していないかの確認は以下のように行います。

まず、全84項目の一つ一つについて、項目ごとに定められている一定の基準で確認します。その結果、問題がなければ適合、問題があれば不適合と判断します。次に、適合していない場合は、各項目ごとの重要度に応じて予め定められている基準に基づき、ZT・MJ・MNのいずれかとします。なお、各項目ごとの重要度は、その項目で問題があった場合の人権への影響度合いが大きいものの不適合ほど厳しい結果となる仕組みとなっています。

・適合している

・適合していない(ZT・MJ・MNの3段階)

JASTI監査を受けるにあたって

そもそも、なぜ、繊維業だけが特定技能を受け入れるときに追加4要件を満たす必要がある、とされたのかというと、経済産業省の資料に「繊維業の技能実習制度において、賃金の支払いに関する違反が多いことから、違反をなくし適正な取引を推進するため、繊維業においては追加要件を設定する。」との記述があることからも明らかなように、繊維業における労働関係法令に関する違反が他産業よりも多かったことが挙げられます。

そのため、繊維業に属する事業者は、より適正な労務管理に努める必要があります。

労働関係法制に対する知識不足等から、知らず知らずのうちに法令に抵触する管理を行っていた事業者も一定程度は存在していたかもしれません。しかし、法令違反は法令違反です。知らなかったからといって許されるべきではないでしょう。

その意味で、労働関係法制に適合した労務管理を徹底していくことが、最も求められていることなのではないでしょうか?

実際、JASTIの基準は我が国の労働関係法令に従った労務管理ができていれば、それほど高いハードルではありません。

JASTI監査で、国際的な人権基準に適合しているという判定を受けることはもちろん重要ですが、これよりも、日常の労務管理を適正に行うことが根本的には重要であり、これができていれば、JASTI監査は問題なくクリアできるはずです。

まずは、4要件が課された理由をしっかり把握し、自社の日常の労務管理を見直し、改善すべきところがあればしっかりと改善する。その結果、わが国の労働関係法令に適合した労務管理ができている、ということになれば、国際的な人権基準への適合もそれほど難しくないのではないでしょうか?